|

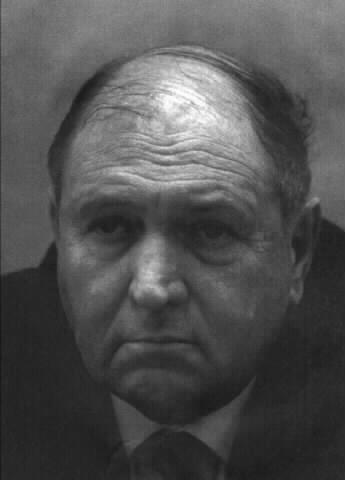

Fulvio Papi: un profilo autobiografico

Quando nell'autunno del 1949 mi iscrissi alla Facoltà di Lettere a Milano non avrei mai supposto di avere in futuro un piccolo destino di filosofo. Il mio modello era Vittorio Sereni, poeta già celebre, professore di italiano nel mio liceo, presente nella vita culturale della città, se pure con un certo naturale riserbo. Inoltre avevo avuto un'insegnante di italiano allieva di Errante e Borgese, amica del cuore della poetessa Antonia Pozzi, che mi aveva trasmesso un gusto neoromantico della letteratura che, del resto, rispecchiava i miei gusti e le mie immaginarie attitudini. All'Università trovai molta filologia che riduceva di molto il pathos e, al contrario, richiedeva molta disciplina. Ero già fuori posto. La presenza di Antonio Banfi, il fascino delle sue lezioni, la visione comune negli ambienti che frequentavo intorno allo stretto rapporto tra politica (l'altra passione accanto alla letteratura) e filosofia, decisero il mio passaggio agli studi filosofici. Allora il mio (come quello di altri) problema divenne quello di un'interpretazione marxista che sfuggisse all'intollerabile dogmatismo del Dia-Mat sovietico. Una prospettiva insopportabile per chi viveva nella cultura kantiana e neohegeliana mitteleuropea e nel contempo, immaginasse che da una corretta filosofia potesse discendere una corretta linea politica. Questo secondo tema derivava certamente da una emozionata e affrettata lettura di Gramsci. Questa prospettiva cresceva come una visione del marxismo come autocoscienza storica e non come sapere positivo, un'autocoscienza che ha una sua temporalità che condiziona il suo stesso campo d'azione. Un'autocoscienza come kairos. Questa visione critica del marxismo consentiva una comprensione aperta delle dinamiche plurali della cultura non sottoposte alle forche caudine del rapporto struttura-sovrastruttura. Avrei potuto anticipare la famosa frase di Sartre secondo cui Flaubert era certamente un borghese, ma non tutti i borghesi sono Flaubert. Questo, in rapida sintesi, la prospettiva di uno storicismo critico che mi trovavo ad ereditare dall'interpretazione di Banfi e in genere, dal clima della "scuola di Milano". Non esistono né leggi né destini storici, vi sono situazioni storiche e il presente è dominato dalla dialettica storica tra il capitale e il lavoro. È questa dialettica oggettiva che apre la possibilità di essere soggetto che, in quanto autocoscienza, è anche soggetto politico. Una buona interpretazione filosofica può dire quale sia il percorso politicamente corretto. Si capisce che vi era una certa sopravvalutazione del senso della competizione culturale. Anche qui giocava il senso della "egemonia" teorizzata da Gramsci.

Desidererei aggiungere che non ho vissuto in quegli anni questo spazio intellettuale come una pura possibilità di pensiero o, in piccolo, un accesso universitario. Quello era il contesto, il lessico, con il quale parlavo la mia partecipazione politica diretta. In questo clima l'avversario era il dogmatismo marxista, l'alleato prossimo l'esperienza di Sartre (meno Merleau-Ponty), il che fece si che negli anni successivi, quando ebbe il suo trionfo una ricca rinascita husserliana ad opera di Enzo Paci, la declinazione fenomenologica del marxismo non ebbe per me una particolare risonanza, certo minore rispetto a quel rapporto Marx-Dewey che, attraverso Giulio Preti, mi aveva colpito all'inizio degli anni Cinquanta, e contro cui si scagliò, in particolare, un allora poliziesco custode della ortodossia. La fenomenologia, per quanto mi riguardava, valeva soprattutto per la sua straordinaria capacità descrittiva piuttosto che per i temi dell'originario, del fondante, del precategoriale. Il mio libro monografico su Banfi e la filosofia contemporanea, riassumeva queste esperienze, in una interpretazione non proprio scorretta, ma che, negli anni successivi, mi trovai a rettificare. Nel mentre declinava la mia esperienza politica diretta, nel mio piano di lavoro filosofico si incontravano due matrici. L'una, una quasi inevitabile conversione della filosofia in lavoro di storia della filosofia per chi, avendo quella vicenda culturale alle spalle, si dedicasse completamente allo studio e alla ricerca. Non ho alcun dubbio che l'aggettivo che ho usato in questo testo "inevitabile", mostri una netta carenza, al tempo, di una nuova riflessione teorica. La seconda matrice era un rilevante interesse per le "scienze umane", in particolare per l'antropologia culturale e sociale e per la psicoanalisi. Il tema dell'antropologia come problema della conoscenza dell'altro che nasce da un rimorso diventava per me molto importante. Non avevo tanto problemi di metodo relativi a questi saperi, il problema sarà se mai successivo, quanto una domanda: la "nostra civiltà" come si era pensata nel luogo proprio del pensiero, la filosofia? Fu attraverso questa prospettiva che interrogai due classici del pensiero. Inutile qui riassumere quei risultati: la ricerca bruniana mi pare ebbe buoni echi in quel campo di studi anche quando il mio viaggio volgeva verso altre mete. Il tema della follia in Kant fu probabilmente un'anticipazione. Dal punto di vista di quella che, più o meno chiaramente è sempre un'autoriflessione, mi parve chiaro che il mio lavoro univa una mimesi scientifica nella ricerca storica alla domanda intorno al valore e al senso della ricerca medesima. Senza un buon controllo teoretico mi trovavo in una classica dimensione weberiana. Mi trovavo dunque in una decorosa dimensione della filosofia della istituzione. La coincidenza dei miei primissimi anni tra filosofia e politica, tra concezione della storicità, coscienza e azione, si era tramutata nel rapporto tra un interesse filosofico (quali sono le radici culturali, morali, religiose, emotive della nostra forma di civiltà?) e la sua rappresentazione, nella forma del sapere storico (avevo alle spalle il Warburg, le "Annales", il "Journal of History of Ideas" e, in genere, alcuni ottimi livelli della storiografia filosofica italiana). La ripresa del discorso teoretico avvenne quasi contemporaneamente in due direzioni: la problematica morale della filosofia analitica anglosassone (Stevenson, Hare) e la revisione del significato teorico dell'opera marxiana. La prima esperienza fu importante perché la ricerca del significato apriva ancora di più l'ormai acquisita capacità di problematizzazione dei discorsi chiusi. Ma fu la frequentazione di Althusser, il primo Althusser, che mise in crisi in modo definitivo le radici umanistiche e, inconsciamente, idealistiche, della mia esperienza filosofica. Il giovane Marx non era più una risorsa filosofica da declinare prima con Dewey, poi con il Lukács di "Storia e coscienza di classe", infine con una riscoperta fenomenologica del soggetto: era solo una ripresa filosofica dei temi di Feuerbach. Detta oggi questa riflessione può apparire una banalità. Allora, alla metà degli anni Sessanta, fu una lettura che non consentiva alcun ritorno. Ciò che contava per Marx era l'analisi teorica del Capitale intorno al modo di produzione capitalistico. Completavo così: il mondo moderno si presentava già nella forma di una sua crisi come critica dell'economia politica. Ma quello che maggiormente contava in prospettiva non era un cambio di orizzonte in una scena marxista: non ho mai condiviso il rapporto scienza-filosofia e scienza-politica in Althusser. Contava invece l'ingresso in una nuova dimensione di pensiero dove trovavo i temi della formazioni discorsive di Foucault, la critica di Derrida al rapporto saussuriano e husserliano tra significante e significato, l'inconscio lacaniano come linguaggio. Questa "immersione" nel post-strutturalismo francese richiedeva una ripresa della conoscenza di Nietzsche e di Heidegger molto più approfondita rispetto alle immagini che ne avevo, l'uno come "critico della cultura", l'altro come magistrale autore dell'analitica esistenziale. Furono anni di lavoro molto intenso, poiché la mia educazione all'apertura alle esperienze filosofiche e il rifiuto implicito a chiudere la riflessione in qualche privilegiata esegesi di cui poi si perdeva il senso, mi imponeva attenzione a varie dimensioni del sapere filosofico, nei limiti sempre di una riflessione e non di una conoscenza di tipo specialistico. Nella prima metà, degli anni Settanta, nel clima della "contestazione", mi parve che un luogo centrale dell'interpretazione della congiuntura fosse dato dalla problematica della educazione nel senso più ampio del termine. A questo tema dedicai una ricerca teorica che doveva qualcosa ai francofortesi e alla cosiddetta "sinistra freudiana", contraddicendone tuttavia gli eccessi irrazionalistici. Da quella esperienza nacque il concetto di "educazione spontanea" adatto per interpretare un poco paradossalmente sia le società "primitive" che le società in cui la comunicazione avviene con un alto contenuto tecnologico. Da Milano, inoltre, partiva una ricca diffusione dei temi della filosofia della scienza. In questa prospettiva si riapriva il problema della razionalità che nella prima esperienza del neopositivismo, mi lasciava in sospetto per quello che mi pareva (forse un po' semplicisticamente) una generale riduzione metodica al modello razionale della scienza più avanzata, la fisica. In particolare, la metodica neopositivista per la storia e per la psicoanalisi mi lasciava più che dubitoso sui suoi risultati nell'orizzonte della cultura. La nuova filosofia della scienza creava invece la possibilità di nuovi incontri. Il mio neokantismo d'origine, interpretato nella concezione pluralistica delle pratiche razionali di Cassirer (luogo in cui, dopo uno straordinario cammino teoretico, terminava Giulio Preti) trovava facile sbocco nell'abbandono di qualsiasi modellista astratta della razionalità scientifica per privilegiare gli autori che indagavano storicamente ed epistemologicamente gli eventi storici della scienza. E, nella teoria, mostravano come "il reale" fosse una costruzione pluralistica di forme di realtà che gli apparati della ricerca o dell'impresa scientifica mettono in luce. Ovviamente Lakatos, Kuhn, Feyerabend furono gli autori di allora, anche se l'eccesso anarchico di Feyerabend mi pareva un poco "dada" e, invece, mi rimproveravo di non aver studiato in modo più approfondito i lavori di Quine. Dal punto di vista epistemologico si riapriva in un contesto più vasto il tema classico delle condizioni di possibilità di un sapere, e quindi delle sue condizioni di legittimazione: un approccio teorico a quelli che si erano manifestati come orizzonti culturali pieni di interesse: l'antropologia e la psicoanalisi. Ripresi in quegli anni anche gli studi estetici che con Banfi, Dino Formaggio e Luciano Anceschi e la frequentazione dell'ambiente artistico di "Corrente" avevano sempre rappresentato una grande ragione di impegno intellettuale. Il problema era ora l'uso adeguato (non dogmatico, formalistico o ideologico) dei nuovi strumenti analitici di ricerca intorno alle varie forme di testualità che la semiotica metteva a disposizione. In questa direzione furono gli studi di Cesare Segre a chiarirmi la strada. E, tuttavia, se riguardo i miei scritti sulla poesia e sulla letteratura, mi appare chiaro che su un'antica radice diltheyana e simmeliana fioriva una propensione spontaneamente ermeneutica, soltanto raramente supportata dalle nuove possibilità di analisi testuale. Siamo nel periodo tra gli anni Settanta e Ottanta quando con i miei allievi di allora pubblicai la rivista "Materiali filosofici" che dedicava ogni numero a un determinato orizzonte di ricerca (l'antropologia, la linguistica, il romanzo l'epistemologia dell'invenzione, la politica). Il sottotitolo della rivista recava: "Studi di analisi teorica e culturale". La parola "analisi" mostra bene quale era la linea teorica prevalente, ma anche il limite teoretico di questa posizione, che risentiva ancora gli echi di una lontana "filosofia della cultura". Con il terminare degli anni Ottanta presi definitivo congedo dalla esperienza compiuta e, nel clima prevalente intorno al "compimento della filosofia", mi posi il problema di quale potesse essere, nel quadro effettivo e complesso della comunicazione contemporanea, il fare proprio della filosofia, la sua relazione con le modalità di apparizione del mondo, la sua possibilità di realizzazione attraverso le risorse della scrittura. La finalità teorica di questo tentativo di dare un compito alla filosofia, era di condurre alla visibilità quelle relazioni di senso che la quotidianità, o altre forme di sapere, impediscono di vedere. Il fare filosofico diveniva un lavoro sul linguaggio. Per dire in modo complicato: attraverso la produzione di effetti di significato, la filosofia diveniva un'esplorazione dell'essere nella sua contingente temporalità. La filosofia si dava il compito di mostrare, di far vedere quelle relazioni che tendono a sfumare nell'invisibile. È ovvio dire che questa prospettiva apparteneva alla "svolta linguistica", dove probabilmente, per quanto riguardava il mio cammino, agiva una contaminazione tra costruttivismo e fenomenologia. Non si trattava di far apparire con strumento dell'astrazione filosofica il "mondo della vita", ma di comporre con la pratica della scrittura e con la pluralità delle sue risorse, la visibilità di sensi e di eventi che percorrono la nostra contingenza. L'essere come linguaggio si trasformava in scrittura che esplora spazi dell'essere, tentando di conseguire un effetto di verosimiglianza. In questa prospettiva, ma con le necessarie "aperture" alla ricerca teorica e agli interessi culturali degli amici degli allievi e dei collaboratori, fondai una nuova rivista filosofica, "Oltrecorrente". Qui naturalmente posso solo descrivere la superficie di questa direzione filosofica che si trovava in una posizione lontana da ogni forma di positivismo filosofico come di nihilismo filosofico. Credo sia esatto quanto è stato osservato in alcuni studi sulla mia strada filosofica: la mia concezione propria di una adolescenza filosofica, secondo cui la filosofia doveva accadere nel mondo per trasformarlo a sua somiglianza, si era trasferita, in un lungo percorso, in un fare, che è il lavoro stesso della filosofia, la sua forma di verità e il suo limite, l'irriducibile temporalità dei suoi significati e il suo continuo tentativo di far apparire l'esperienza in una trama simbolica non riducibile alle forme del fare scientifico e di quello poetico. Forse un'apertura dentro la quale ricominciare, ma illic mea carpitur aetas.

Fulvio Papi

|